Me llamo Adrian Novak y soy de los que ahorran hasta el último café. Así que cuando mis padres, Elena y Robert, me pidieron prestado el coche para el fin de semana, dudé, y luego cedí. Dijeron que era sencillo: querían llevar a mi hermana Bianca y a sus hijos a pasar un “buen día en familia”. Bianca siempre era a la que rescataban, a la que defendían, aquella cuyos errores eran “solo una fase”. En nuestra familia, no solo era la favorita, era la niña mimada.

Les entregué las llaves el viernes por la noche y les recordé, con calma, que mi seguro era estricto y que mi coche no podía ser conducido por desconocidos. Papá sonrió y dijo: «Claro. Solo vamos a cenar». Mamá me abrazó como si hubiera hecho algo heroico.

El fin de semana transcurrió tranquilo. Tomé el autobús al trabajo el sábado, me dije que no era para tanto e intenté no darle vueltas a la sensación habitual de que acababa de hacerle espacio al caos de Bianca. El domingo por la noche, mi madre me envió un mensaje: “¡Todo bien! El coche está aparcado. Te quiero”. Las llaves estaban en la encimera cuando llegué a casa. Ni una explicación, ni un agradecimiento, nada inusual… hasta el lunes.

A las 8:12 a. m., recibí un correo electrónico de una empresa de remolque. El asunto era contundente: AVISO DE DEPÓSITO Y CARGOS A PAGAR . Lo abrí y sentí un nudo en el estómago. Mi matrícula. Mi marca y modelo. El total: $1,900 , y subiendo cada día.

A las 8:20, sonó mi teléfono. Número desconocido. Y otra vez. Y otra vez. Por fin, un mensaje de voz: «Aquí el agente Ramírez de la comisaría. Por favor, vuelva a llamar para hablar sobre su vehículo». Un segundo mensaje de voz siguió justo después: «Es urgente».

Me levanté de mi escritorio con las manos temblorosas y volví a llamar. El agente Ramírez confirmó que mi coche había sido remolcado y confiscado tras un incidente ocurrido el sábado por la noche. No pudo darme detalles por teléfono, pero me preguntó dónde estaba y si podía pasar. Se me secó la boca. Le dije que no había estado conduciendo.

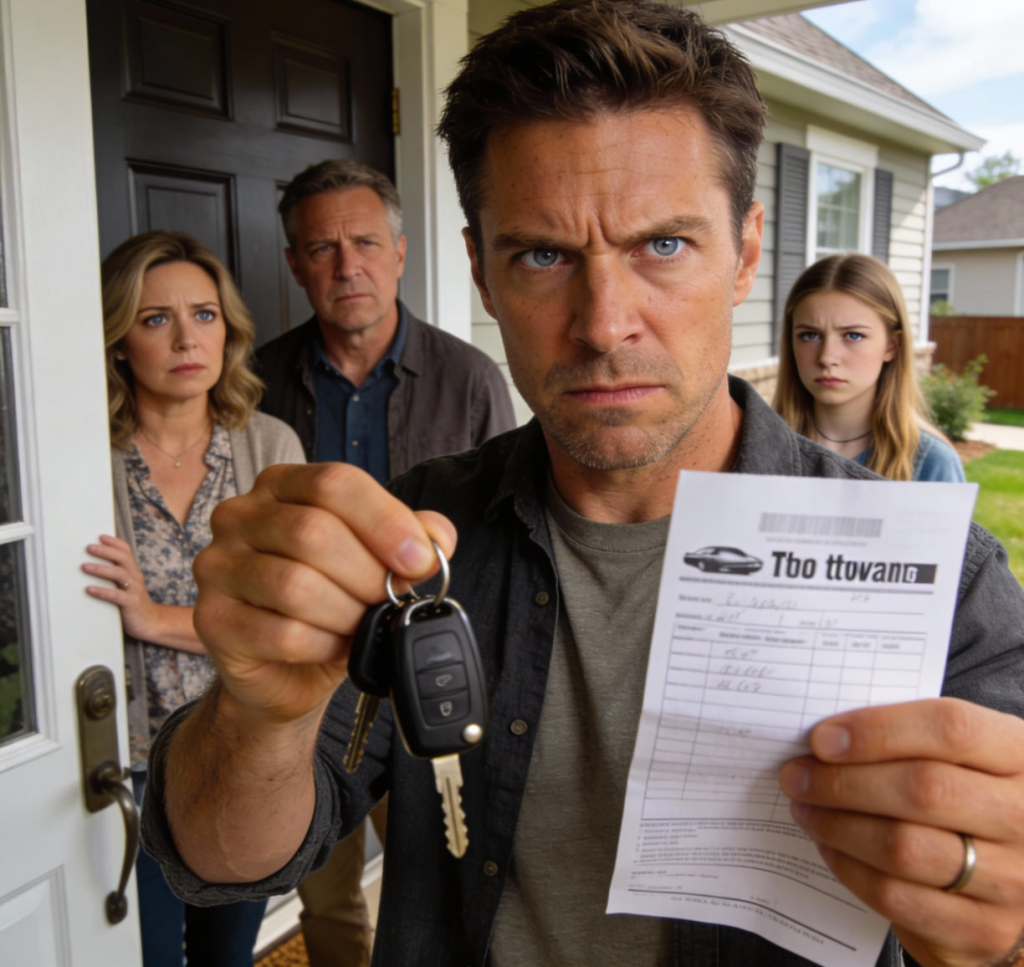

Fui directo a casa de mis padres. Mamá me abrió la puerta con una sonrisa nerviosa que desapareció en cuanto me vio. Papá estaba detrás de ella, ya a la defensiva.

“¿Qué pasó este fin de semana?” pregunté, sosteniendo mi teléfono con la factura de la grúa.

Intercambiaron una mirada, uno de esos intercambios silenciosos y practicados, y papá finalmente dijo: “Adrian… Bianca necesitaba el auto por unas horas”.

Fue entonces cuando mi teléfono volvió a sonar. El oficial Ramírez. Volviendo a llamar.

Y en ese momento, parada en la puerta de la casa de mis padres, me di cuenta de que el fin de semana no era sólo un favor que había salido mal: algo más grande había sucedido y mi nombre estaba ligado a ello.

En la comisaría, el aire olía a café quemado y desinfectante. El agente Ramírez me condujo a una pequeña sala de interrogatorios y deslizó una carpeta delgada sobre la mesa. No fue agresivo, pero sí directo, como alguien que hubiera visto la misma historia cientos de veces.

“Señor Novak”, dijo, “su vehículo fue detenido por un control de tráfico el sábado por la noche. El conductor huyó a pie. El coche fue incautado como parte de una investigación en curso”.

Me latía con fuerza el pulso. «No lo sabía. Mis padres lo pidieron prestado».

Ramírez asintió como si esa fuera la primera frase que esperaba. “¿Quién conducía?”

—No… no sé. Creí que eran mis padres.

Me preguntó nombres, direcciones y mi parentesco con todos los implicados. Luego me contó lo que pudo: mi coche había sido detenido cerca de un centro comercial después de que un lector de matrículas lo identificara como relacionado con un reporte de robo. El conductor, presa del pánico, salió corriendo y dejó el coche en marcha en el aparcamiento. Nadie resultó herido, pero el agente encontró objetos en el asiento trasero que no eran míos: aparatos electrónicos nuevos, aún en su caja, y algunas cosas que parecían haber sido robadas rápidamente.

Sentí que el suelo se movía. “¿Así que crees que yo…?”

“Aún no creemos nada”, dijo Ramírez. “Pero contactamos al propietario registrado. Necesitamos su declaración. Y necesitamos saber quién tuvo acceso a sus llaves”.

Hice la declaración. Firmé un formulario. Pregunté si estaba en problemas. La mirada de Ramírez se suavizó, solo un poco. “Si eres honesto, te estás ayudando a ti mismo. Pero necesitas entender cómo se ve esto desde fuera”.

Salí de la estación y conduje directo a casa de mis padres, solo que esta vez no toqué la puerta con educación. La camioneta de Bianca estaba en la entrada, lo que significaba que ella estaba allí. Claro que sí.

Dentro, Bianca estaba sentada en el sofá revisando su teléfono como si nada. Sus hijos estaban en el suelo con una tableta, con los dedos pegajosos sobre la pantalla. Mi madre rondaba en la cocina, ansiosa, mientras mi padre miraba por la ventana como si pudiera evitar las consecuencias.

Mantuve la voz firme. “Bianca. ¿Quién condujo mi coche el sábado por la noche?”

Al principio ni siquiera levantó la vista. “Tranquila. No pasó nada”.

“La policía me llamó”, dije. “Mi coche estaba detenido. El conductor huyó. Había objetos robados dentro”.

Eso le llamó la atención. Levantó la vista y luego la apartó. “No robé nada”.

—No pregunté si robaste —dije—. Pregunté quién conducía.

Mamá intervino: “Adrián, por favor, no hagas esto delante de los niños”.

Miré a mi padre. «Me dijiste que la ibas a llevar. Le diste mis llaves».

Papá apretó la mandíbula. «Lo necesitaba. Los niños querían ir. Pensamos que lo entenderías».

Bianca exhaló como si la realidad la incomodara. “Vale. De acuerdo. Lo usé. Pero solo antes. Fui a cenar con los niños. Después, Marco lo tomó prestado”.

—¿Marco? —repetí—. ¿Quién es Marco?

Ella se encogió de hombros. “Una amiga.”

Un amigo. En el mundo de Bianca, “un amigo” solía significar alguien temporal, alguien imprudente, alguien que mis padres fingían no ver. Insistí más. Admitió que Marco era su novio intermitente y que le había pedido que le hiciera un recado. Le dio mis llaves porque “era rápido”. No volvió hasta dentro de horas. Luego le escribió que se habían llevado el coche en la grúa “por una tontería” y que él se encargaría. Nunca lo hizo.

“Así que dejaste que un tipo condujera mi auto”, dije, “y huyó de la policía”.

Bianca espetó: “¡No sabía que haría eso!”

—Pero no me lo dijiste —repliqué—. No se lo dijiste a mamá. No se lo dijiste a papá. Me dejaste llegar el lunes como una idiota con mi nombre en todas partes.

Mis padres empezaron a discutir: mamá insistía en que teníamos que arreglarlo, papá insistía en que Bianca ya estaba pasando por suficiente. Bianca se puso a la defensiva, diciendo que era madre soltera, que todos estaban en su contra, que yo siempre me comportaba como una abogada. Era el mismo guion familiar, solo que con más en juego.

Me fui antes de decir algo que no pudiera retractar. Pero afuera, hice cuentas: gastos de almacenamiento, gastos de remolque, horas de trabajo perdidas, posibles problemas legales. Y lo peor fue la enfermiza certeza de que si no tomaba el control, nadie más lo haría.

Esa tarde, fui al depósito de autos. El encargado deslizó una tablilla por el cristal y señaló el total. 1900 dólares ni siquiera eran un castigo, sino un rescate. Lo pagué porque tenía que hacerlo, porque necesitaba el auto para trabajar, porque al sistema no le importa que tu familia traicionara tu confianza.

Cuando recuperé mi coche, olía diferente. No exactamente a humo, sino a algo rancio y desconocido. El asiento trasero tenía migas, un vaso vacío y una bolsa de plástico rota con el logo de una tienda que no reconocí. Sentí como si entrara en una versión de mi vida que no había elegido.

Y ahí tomé mi decisión: el caos de Bianca ya no iba a alquilar un espacio a mi nombre.

La semana siguiente transcurrió lenta y pesadamente, como si todo pasara por el cemento fresco. Llamé primero a mi compañía de seguros. No les di detalles innecesarios, solo los hechos: el coche había sido usado sin mi permiso por alguien que no figuraba en mi póliza, y lo habían incautado tras un incidente. El tono de la agente cambió al instante: profesional, cauteloso, cuidadoso con cada palabra. Me dijo que lo documentara todo, guardara todos los recibos y presentara un informe describiendo el uso no autorizado. No se trataba de venganza; se trataba de protegerme en caso de que alguien intentara imputarme gastos, daños o responsabilidades más adelante.

Así lo hice. Escribí cronogramas. Guardé mensajes. Me envié notas por correo electrónico con fechas y horas. Tomé fotos del interior del coche cuando lo recuperé. Guardé el recibo de la grúa y el formulario de liberación del concesionario. Me sentí paranoico, hasta que recordé las palabras del agente Ramírez: cómo se ve esto desde fuera.

Entonces hice lo más difícil: volví a casa de mis padres, no a gritarles, sino a llegar a un acuerdo. Bianca estaba allí de nuevo, como siempre, como una extensión permanente conectada a la culpa de mis padres. Les pedí a mis padres que se sentaran conmigo en la mesa de la cocina.

“Pagué $1,900”, dije, y coloqué el recibo en el centro como prueba. “Esto no es un malentendido familiar. Es dinero de verdad, riesgo de verdad y consecuencias de verdad. Alguien usó mi coche, huyó de la policía y me dejó a mi suerte”.

Los ojos de mamá se llenaron de lágrimas al instante. Papá parecía querer discutir, pero ni siquiera él podía fingir que el número no era real.

Bianca se cruzó de brazos. “¿Y qué? ¿Quieres que pague? ¿Con qué dinero?”

No levanté la voz. “Sí. Tú pagas. No ‘cuando puedas’. No ‘eventualmente’. Tú decidiste darle mis llaves a alguien que no conozco. Puedes hacer un plan, pero tú pagas”.

Mamá empezó a protestar, en voz baja, automáticamente, hasta que levanté la mano. «Y si quieren ayudarla, es asunto suyo. Pero no la ayudan sacrificándome. La están habilitando enseñándole que las consecuencias son opcionales».

Papá finalmente habló: «Estábamos intentando mantener la paz».

—Y ahora no hay paz —dije—. Hay una factura, un expediente policial y mi nombre vinculado a algo delictivo.

Bianca intentó cambiar de tema, contando una historia en la que Marco estaba “estresado”, la tienda “exageró” y la policía “disparaba”. No caí en la trampa. Le dije que le diera al agente Ramírez toda la información que tuviera sobre Marco, porque si no, esto me volvería a dar vueltas. Por primera vez, vi su rostro tensarse con algo que parecía miedo; no por lo que había hecho, sino por verse obligada a afrontarlo.

Durante los siguientes días, Bianca hizo lo de siempre: evadió su responsabilidad hasta que las paredes se acercaron lo suficiente. Le dio al agente el apellido de Marco y un número de teléfono. Les dijo a mis padres que “lo resolvería”. Mis padres intentaron suavizar las cosas, ofreciendo pagos parciales, prometiendo que cubrirían “una parte”. Me negué.

No me negué porque quisiera castigarlos. Me negué porque tenía que romper con el viejo patrón. Si lo dejaba pasar, la próxima vez sería peor. Siempre se intensifica: primero es un fin de semana, luego es “solo un recado rápido”, luego son llamadas a la policía, depósitos de autos y tu vida se ve arrastrada al desastre de alguien más.

Bianca finalmente aceptó un plan de pagos: transferencias semanales, automáticas, sin excusas. No era glamuroso. No arregló nuestra relación de la noche a la mañana. Pero creó algo que nunca habíamos tenido: límites con números. Mis padres estaban furiosos al principio, luego callados, y luego, curiosamente, menos frenéticos con Bianca. Como cuando no pudieron usarme como colchón, tuvieron que dejar de fingir que el suelo no existía.

Un mes después, el agente Ramírez me llamó para confirmar que ya no me necesitaban para el seguimiento. El conductor había sido identificado. El caso siguió adelante sin mi intervención. Después, me senté en mi coche, con las manos en el volante, y simplemente respiré hondo. El alivio no fue solo legal, sino personal. Había protegido mi nombre, mi dinero y la vida que intento construir.

Todavía amo a mi familia. Pero ahora me amo lo suficiente como para no dejar que la “familia” se convierta en un cheque en blanco.

Si estás leyendo esto en Estados Unidos y alguna vez un familiar te ha pedido prestado algo y te ha involucrado en su riña, ya sabes lo complicado que es. A la gente le encanta decir: “Es solo familia”, hasta que llega la factura . Si esta historia te ha tocado de cerca, comparte qué habrías hecho en mi lugar o cómo lo gestionaste cuando te pasó. Tu experiencia podría ser justo la dosis de realidad que alguien más necesita.

Leave a Reply